文明互鉴心相通

——第二届世界汉学家大会侧记

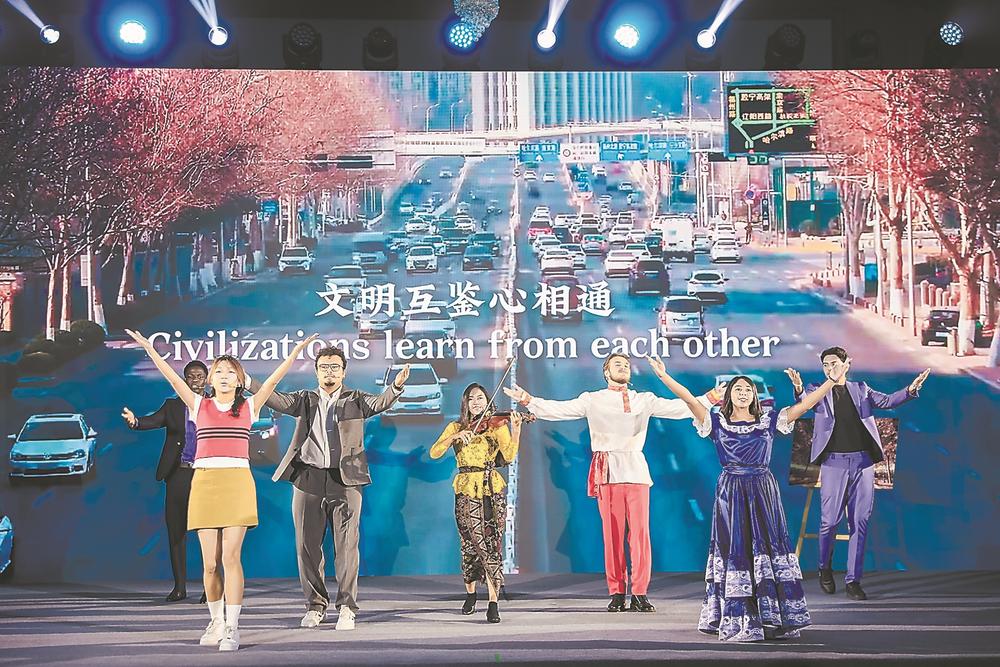

中外青年学者在开幕式上齐声歌唱。

“请到东方古国来,这里文明传四海,文明互鉴心相通……”10月27日,第二届世界汉学家大会在南平开幕,在开幕式上,中外青年学者在舞台上用中文齐声歌唱,发出邀请。

本次大会以“读懂中华文明,携手促进世界现代化”为主题,由中国国际交流协会、福建省人民政府共同举办,来自60个国家的政要、汉学家、专家学者、非政府组织代表和国内相关部门代表、文化界人士等200余人参会,共同探讨中华文明与世界现代化,共促中外文明交流对话,增进相互理解信任。

做融通中外文明的使者

“我很高兴受邀来南平参加此次大会,因为在我的研究中,儒学大师朱熹是非常重要的一位人物,而朱熹在南平生活了50年,这对我来说是特别的经历。”日本横滨商科大学副教授久保辉幸在论坛上表示,朱子理学对日本政治影响深远,是德川幕府时期所推崇的思想哲学,并在日本社会得到迅速传播。同时,朱熹提出的“勿谓今日不学而有来日,勿谓今年不学而有来年”等至理名言,对年轻人乃至整个社会都十分有益。

久保辉幸认为,朱子理学对日韩等亚洲国家的重要性仍然需要挖掘,向西方国家推广更是任重而道远,“作为一名汉学家,我希望用我所学所得,积极传播中华文化,促进中外文明交流互鉴”。

美国哈佛大学费正清中国研究中心副教授骆格德从事中国社会人类学研究几十年,近年将研究重点转向了海洋历史和国际关系。为了向更多的外国游客介绍中国海洋文化,骆格德在招商局集团与维京游轮共同打造的“伊敦号”邮轮上担任历史讲师。这艘邮轮沿着中国海岸线航行,以上海和深圳为母港,途经浙江舟山、福建厦门等港口,“我为游客讲述郑和下西洋、马可·波罗中国行、中国茶叶出口等历史,让这些西方游客更加了解中国”。

正如澳大利亚汉学家、格里菲斯大学荣誉教授马克林在开幕式上所说,“‘和’是中华文明的精华,西方国家可以从中华文明中汲取养分”。马克林与中国的深厚渊源已有一甲子。在1964年首次来华任教后,马克林几十年间频繁往返中澳之间做研究和授课,向澳大利亚和世界介绍中国。“建设一个美丽、开放、包容的世界,这是一个可以实现的梦想,倡议大家一起行动起来。”

尊重世界文明的多样性

一花独放不是春,百花齐放春满园。

人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉。分布在世界各地的文明主体,基于不同历史和国情、不同民族和习俗,孕育了不同文明,使世界更加丰富多彩。古老中华文明所提倡的“和而不同”,正是向世界其他文明发出的真挚之音。

“中国和埃及两个古老文明的关系特别密切,过去、现在、将来都会是如此。”埃及艾因·夏姆斯大学教授纳希德介绍说,中国和埃及两国文明形态相近,中国是黄河、长江文明国家,埃及是尼罗河文明国家,都是典型的大河文明。作为非洲阿拉伯世界与中国建交的第一个国家,从古代丝绸之路到共建“一带一路”,埃及与中国之间的合作丰富多样,一直是携手发展、共同繁荣的好伙伴。“中埃两个伟大文明古国的友谊,证明不同文明之间可以携手同行,共同促进世界的和平发展。”纳希德说。

作为突尼斯汉学家和翻译家,芙蓉多年来一直在研究中国语言、翻译中国书籍以及参加各类中文学术会议,努力向突尼斯人介绍中国,帮助他们更好地了解中国。芙蓉说,同为文明古国,中突自1964年建交以来,长期开展密切、友好、务实的合作,两国关系在各个领域都取得了长足发展。今年正值中突建交60周年,这一重要里程碑见证了两国关系的深厚底蕴和持续发展。

“以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越,这将有助于推动世界各国在相互尊重的基础上,培养全人类共同价值,汇聚起构建人类命运共同体的文明力量。”芙蓉说。

为世界现代化提供有益借鉴

中华文明具有以和为贵的历史基因,崇尚和追求持久和平、开放包容、公正合理的现代化。中国式现代化不追求“独善其身”,致力于与各个国家携手同行,为建设一个团结、现代化的世界提供有益借鉴。

埃塞俄比亚外交事务研究所总干事莫拉库认为,现代化并不仅仅只有模仿西方一条路,而是要选择符合自己国家的现代化道路,中国就树立了一个很好的榜样。与西方不同,中国有被殖民的惨痛经历,中国的现代化一定是以和平发展为基础的,并且,中国愿与其他发展中国家分享现代化的经验。“就以我的国家举例,中国帮助埃塞俄比亚发射首枚卫星进入太空,帮助建设首都直达吉布提的铁路等等,在各个方面助力埃塞俄比亚发展。”

从20年前初次到访中国开始,斯洛文尼亚缘汉学会秘书长司马文斐见证了中国的现代化发展。“在城市建设、绿色能源、环境保护等各个领域,中国的发展速度让我惊叹。”司马文斐说,更让他惊喜的是,中国的现代化在大力发展经济的同时,十分关注百姓的生活幸福指数。与此形成鲜明对比的是,现在有越来越多的西方人士摈弃了全球化的理念,而中国已经走上一条能够造福全世界的发展道路。

“在理解了中国上下五千年的文明,并且拥有在现代中国学习工作的经历之后,我相信我有资格去讲述中国快速和平发展的故事。”司马文斐期待通过自己的研究和讲述,会有更多的人能来到中国,了解中国,感受真实立体的中国。

这与马克林的观点不谋而合:“不理解,才有偏见。随着中国的影响力日益提升,外界需要增进对中华文明、文化和历史的了解,而汉学就是其中最重要的桥梁之一。”(记者 汪洁 文/图)

“我总会被多姿多彩的中国文化所吸引”

“不好意思,我想借您的麦克风,补充一个有趣的信息。”

28日,第二届世界汉学家大会开幕次日,部分汉学家来到位于福州市马尾区的中国船政文化博物馆参访。丹麦前外交官、汉学家曹伯义随着讲解员的脚步,一直站在人群的最前面,认真地聆听着。当讲解员介绍完首批船政留学生时,曹伯义上前,打断了讲解员的讲解。

“我想和大家特别介绍展板上中间这位年轻人,他的名字叫陈季同。”

对于陈季同的生平,这位白发碧眼的外国老人侃侃而谈。1866年,15岁的陈季同考入福州船政局附设的学堂读书,学堂的教员多为法国人,用法语讲课,在此期间他打下了扎实的法文基础。1877年,陈季同作为首批留学生被派往法国留学,后在巴黎居住16年之久,是一位成功的外交官。

“《中国人自画像》这本书,是陈季同用法语完成的,他写这本书的目的是让西方世界了解中国,了解中国人的生活、习俗和娱乐,从而更好地了解中国人的内心世界。我推荐大家看看这本书,读完你一定会惊叹:‘这个古代中国人的思维简直太现代了!’”曹伯义说。

在这段短短的小插曲后,曹伯义又跟随大家继续看展,他边认真听讲解,边用手机拍下照片,还时不时提出自己的疑问。

“百年间,船政坚守爱国之心,高举科学大旗,办教育,造船舰,练海军,致力于为国家的自强作出贡献……”

在展览的结语处,曹伯义停下脚步,驻足细看。

作为一名“中国通”,热爱中国文化的曹伯义在听完讲解后,对船政文化有了更深的理解。“船政文化中的民族自强、对外开放、博采众长等优秀品质,值得我们学习和研究。”

“每次来到中国,我总会被源远流长、多姿多彩的中国文化所吸引。”曹伯义说,“这是中国的‘秘密武器’,我相信,通过我们这些汉学家的努力,会有更多的外国人愿意来到这里,而他们一定也会爱上这个充满魅力的国度。”(记者 汪洁)

扫码关注中国福建微信

扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通APP

闽政通APP

闽公网安备:35000899002

闽公网安备:35000899002